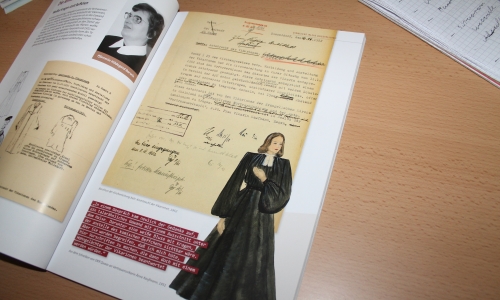

„Die vier Kölner Vikarinnen“

Lange Wege zu weiblichen Mehrheiten in der evangelischen Kirche Kölns – Thema 11/17 Frau Luther

Dass Frauen zu Priesterinnen geweiht und die Pfarrtätigkeit im gleichen Umfang wie Männer ausüben können zählt neben dem Fehlen des Zölibats zu den Alleinstellungsmerkmalen der evangelischen Kirche gegenüber anderen christlichen Konfessionen. Das ist jedoch beileibe nicht auf Martin Luthers Mist gewachsen: Auch bei den Protestanten war die Kanzel über Jahrhunderte Männern vorbehalten. Erst im Laufe des 20. Jahrhhundert öffneten sich die evangelischen Landeskirchen für die Frauenordination. Unter den Pionierinnen, die diese Entwicklung vorantrieben, findet sich auch eine Kölnerin: Ina Gschlössl. 1927 begann sie eine Ausbildung zur Vikarin, als erste Frau in der Kölner Region. Die Erfüllung ihres Traums war ihr jedoch nicht vergönnt, auf Druck der Gemeindeleitung musste sie ihr Vikariat noch im gleichen Jahr abbrechen und wurde stattdessen Religionslehrerin. 1933 erhielt sie, kurz nach der Machtergreifung der NSDAP, Berufsverbot. Sie habe sich „in unziemender Weise über den Herrn Reichskanzler“ ausgelassen, wie es in der Begründung des damaligen Oberbürgermeisters heißt. Das gleiche Schicksal ereilte drei ihrer Mitstreiterinnen aus der Vereinigung evangelischer Theologinnnen, nämlich Annemarie Rübens, Aenne Schümer und Elisabeth von Aschoff. Gemeinsam erlangten sie später als „Die vier Kölner Vikarinnen“ Bekanntheit.

Erst in den 1960er Jahren wurde in Köln zum ersten Mal eine Frau ordiniert. „Gerade in den ersten Jahren ging es oft um abstruse Fragen, etwa, ob sich ordinierte Vikarinnen auch Pfarrerinnen nennen, oder ob sie die gleiche Tracht tragen dürfen. Die völlige Gleichstellung war vielen noch unheimlich“, sagt Dorothee Schaper, Frauenbeauftragte des Kirchenverbandes Köln und Region. Seitdem hat sich einiges getan: Heute sind 20 bis 30 Prozent der Pfarrstellen im Verband mit Frauen besetzt, schätzt Schaper. „Die Gemeindeleitungen sind zu 45 bis 50 Prozent mit Frauen besetzt. Eine Ebene darüber, bei den Synoden, sind es sogar 50 bis 60 Prozent.”

Schaper leitet das Frauenreferat des Kirchenverbandes, das in den 1990er Jahren eingerichtet wurde. Auf der einen Seite bietet es Frauen konkrete Beratung und Hilfe an, etwa in der Berufsförderung. „Gleichzeitig ist es auch unsere Aufgabe, Fragen der Theologie aus einer feministischen Perspektive heraus zu erörtern“, so Schaper.

Schaper ist sich bewusst, dass manche feministischen Strömungen Religion rundheraus als Ausdruck des Patriarchats ablehnen. „Natürlich, alle drei abrahamitischen Religionen sind patriarchal durchseucht“, sagt sie. „Ich verstehe feministische Theologe aber als eine aufdeckende Wissenschaft, um zu zeigen, wie präsent Frauen in der Kirchengeschichte waren.“ Wenn in den Quellen des frühen Christentums ein Satz falle wie „Das Weib schweige“, könne man das als Anweisung verstehen. „Man kann aus so einer Aussage aber auch schließen, dass Frauen sich auch in der Frühgeschichte des Christentums zu Wort gemeldet haben – was es zu unterbinden galt.“

Auch wenn Frauen heute zahlreich auf den verschiedenen Ebenen der Kirchenorganisation vertreten sind, bestehe Handlungsbedarf. „Viele Pfarrerinnen bekleiden nur halbe Stellen. Bei den vollen Stellen sieht der Anteil schon wieder anders aus – und auf der leitenden Ebene sinkt er etwa auf höchstens zehn Prozent herab.“ So gebe es etwa in Köln mit Andrea Vogel im rechtsrheinischen Kirchenkreis nur eine Superintendentin. „Auch geht es in Zukunft um die Frage, wie die jüngeren Frauengenerationen in die Kirche eingebunden werden können. Die Generation der nicht berufstätigen Frauen, die sich mit Leidenschaft ehrenamtlich engagiert haben, stirbt allmählich aus – die jüngeren Frauen haben wegen ihrer Berufstätigkeit meist keine Zeit dafür.“

Anlässlich des laufenden Reformationsjahres hat Schaper nun auch mit dem rechtsrheinischen Kirchenkreis die Ausstellung „Reformatorinnen“ im Haus der Kirche organisiert, die die weiblichen Protagonisten der Reformation sichtbar machen soll – Frauen wie Argula von Grumbach, Friederike Fliedner oder Ilse Härtner, die erste Pfarrerin der rheinischen Kirche. „Wir erinnern aber auch an Frauen, die sich für die Stellung der Frau im Judentum und im Islam eingesetzt haben. Interreligiöse Kontakte herzustellen, das halte ich ebenfalls für einen wichtigen Teil meiner Arbeit.“

Ausstellung „Reformatorinnen“ | Haus der Kirche, Kartäusergasse 9-11 | 18.11. bis 1.12.2017 10-16 Uhr

Lesen Sie weitere Artikel

zum Thema auch unter: trailer-ruhr.de/thema und engels-kultur.de/thema

Aktiv im Thema

ekd.de/chancengerechtigkeit/atlanten_gleichstellung.html | Gleichstellungstlas der Evangelischen Kirche (EKD) in Deutschland

gender-ekd.de | Das Studienzentrum der EKD für Genderfragen erforscht, wie eine Kirche ohne Geschlechterdiskriminierung gestaltet werden kann

evangelischefrauen-deutschland.de | Der Verband Evangelische Frauen in Deutschland e.V. fördert die Arbeit von Frauen in der Kirche

Thema im Dezember: PRIMA KLIMA

Unser Lebensstil hat Konsequenzen

Von Treibhausgasen, Rohstoffkonflikten und Konsumverzicht. Worauf würden Sie verzichten? Schreiben Sie uns unter meinung@choices.de.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

Blick nach vorne

Blick nach vorne

Aktion „Reformation II“ von Pfarrer Hans Mörtter am Reformationstag – Spezial 11/17

Skandal-Ehe

Skandal-Ehe

Vom frühen „Bund des Teufels“ mit der „Pfaffenhure“ – THEMA 11/17 FRAU LUTHER

Ich, Frau Luther

Ich, Frau Luther

Was die Lutherin Katharina von Bora spricht – Thema 11/17 Frau Luther

„Geschlecht ist eine soziale Konstruktion“

„Geschlecht ist eine soziale Konstruktion“

Theologin Jantine Nierop über das Studienzentrum für Genderfragen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) – Thema 11/17 Frau Luther

Erschütternd normal

Intro – Gegenwehr

Glaube und Geld

Teil 1: Leitartikel – Gegen den milliardenschweren Kulturkampf der rechten Christen hilft kein Beten

„Man darf auswählen, wem man sich unterwerfen will“

Teil 1: Interview – Religionssoziologe Gert Pickel über christliche Influencer

Rauf mit der Hemmschwelle

Teil 1: Lokale Initiativen – Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Köln

Die Gefahr im eigenen Zuhause

Teil 2: Leitartikel – Gewalt gegen Frauen nimmt zu und betrifft die ganze Gesellschaft

„Es wird versucht, das Strafrecht als politisches Mittel zu nutzen“

Teil 2: Interview – Juristin Susanne Beck über Gewalt gegen Frauen

Eine bessere Zukunft

Teil 2: Lokale Initiativen – Die Frauenberatungsstelle Duisburg

Lebensrealität anerkennen

Teil 3: Leitartikel – Schwangerschaftsabbrüche zwischen Strafrecht und Selbstbestimmung

„Es geht um Kontrolle über Menschen, die schwanger werden können“

Teil 3: Interview – Medizinerin Alicia Baier zum Streit über Schwangerschaftsabbrüche

Raus aus der Grauzone

Teil 3: Lokale Initiativen – Solidarisch und unbeirrbar: Wuppertals Frauenverband Courage

Sensibel verzahnte Reformen

Wie Portugal Maßstäbe bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen setzt – Europa-Vorbild: Portugal

Der Kanzler und Hegel

Jetzt ist aber auch mal gut mit diesem ganzen Minderheitengedöns! – Glosse

„Die Wut unserer Generation ist keine Laune!“

Menschenrechts-Aktivistin Jennifer Follmann über den Frauenstreik zum 9. März

Perfektes Versagen

Intro – Systemstörung

Drehtür in den Klimakollaps

Teil 1: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen

„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“

Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung

Dem Klima verpflichtet

Teil 1: Lokale Initiativen – Die Initiative Klimawende Köln

Welt statt Wahl

Teil 2: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus

„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“

Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen

Klimaschutz braucht (dein) Engagement

Teil 2: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima

Die Hoffnung schwindet

Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen